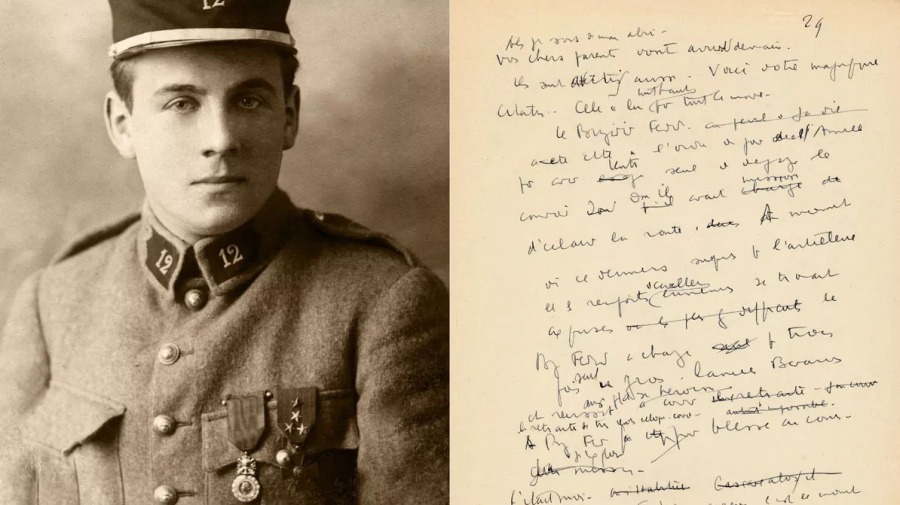

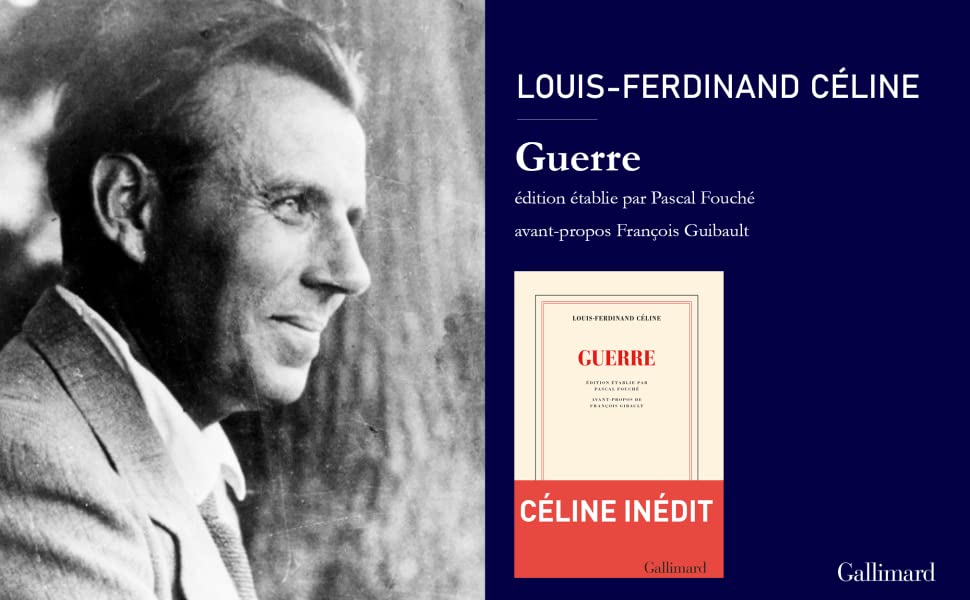

–õ—É–ł-–§–Ķ—Ä–ī–ł–Ĺ–į–Ĺ–ī –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ (1894-1961) – –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ —Ā–į–ľ—č—Ö —Ź—Ä–ļ–ł—Ö –ł —Ā–Ņ–ĺ—Ä–Ĺ—č—Ö —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –•–•-–ĺ–≥–ĺ –≤–Ķ–ļ–į. –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–į—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į –Ņ—Ä–Ķ–≤–ĺ–∑–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā –Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ –Ĺ–Ķ–Ī–Ķ—Ā, —Ā—á–ł—ā–į—Ź –Ĺ–į—Ä–į–≤–Ĺ–Ķ —Ā –ú–į—Ä—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ü—Ä—É—Ā—ā–ĺ–ľ –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–ł–ľ —Ā—ā–ł–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ –ľ–ł–Ĺ—É–≤—ą–Ķ–≥–ĺ —Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź, –Ĺ–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –ł —ā–Ķ, –ļ—ā–ĺ –ļ–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ķ–≥–ĺ –ĺ—ā–≤–Ķ—Ä–≥–į—é—ā. –ü—Ä–ł—á–ł–Ĺ–į? –ü–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī—č –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į, –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł–ľ –≤ —Ā–ļ–į–Ĺ–ī–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ĺ—á–Ķ—Ä–ļ–į—Ö- –Ņ–į–ľ—Ą–Ľ–Ķ—ā–į—Ö, –ĺ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —Ä–Ķ—á—Ć –Ņ–ĺ–Ļ–ī–Ķ—ā –Ĺ–ł–∂–Ķ.

–í –°–°–°–† –ł–ľ—Ź –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ–ī –∑–į–Ņ—Ä–Ķ—ā–ĺ–ľ, —Ö–ĺ—ā—Ź –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź –Ĺ–Ķ–∑–į–ľ–Ķ–ī–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—É –≠–Ľ—Ć–∑—č –Ę—Ä–ł–ĺ–Ľ–Ķ –Ķ–≥–ĺ —ć–Ņ–ĺ—Ö–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į «Voyage au bout de la nuit» («–ü—É—ā–Ķ—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ł–Ķ –Ĺ–į –ļ—Ä–į–Ļ –Ĺ–ĺ—á–ł», 1932) –ĺ–Ĺ —Ā—Ä–į–∑—É –∂–Ķ –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ–ļ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł. –Ē–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ —ą–Ķ—Ā—ā–Ĺ–į–ī—Ü–į—ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ļ, —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≥–į–∑–Ķ—ā—č «–ü—Ä–į–≤–ī–į», «–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–į—Ź –≥–į–∑–Ķ—ā–į», –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ—č «–Ě–ĺ–≤—č–Ļ –ľ–ł—Ä» –ł «–ě–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ć», –ĺ—ā–ļ–Ľ–ł–ļ–Ĺ—É–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł —Ä–Ķ—Ü–Ķ–Ĺ–∑–ł—Ź–ľ–ł.

–ú–Ķ–∂–ī—É –õ—Ć–≤–ĺ–ľ –Ę—Ä–ĺ—Ü–ļ–ł–ľ –ł –ú–į–ļ—Ā–ł–ľ–ĺ–ľ –ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ł–ľ

–í 1933 –≥. –≤—č—Ā–Ľ–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł–∑ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ—č –õ–Ķ–≤ –Ę—Ä–ĺ—Ü–ļ–ł–Ļ, –ļ—Ā—ā–į—ā–ł, –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–Ī–ł—Ä–į–≤—ą–ł–Ļ—Ā—Ź –≤–ĺ —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ –ł –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–≤—ą–ł–Ļ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –≤ –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ–Ķ, –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ —Ā–ĺ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ–Ļ «–°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ł –ü—É–į–Ĺ–ļ–į—Ä–Ķ», –≥–ī–Ķ –ī–į–Ľ «–ü—É—ā–Ķ—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ł—é...» –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ—É, –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–≤ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ł «–ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ —á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ –ł–Ĺ—ā–ĺ–Ĺ–į—Ü–ł–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ł —Ź–∑—č–ļ–į». –í–Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–ľ, –Ę—Ä–ĺ—Ü–ļ–ł–Ļ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ—ā–ĺ–≤–į–Ľ –Ĺ–į –ł–∑–Ľ–ł—ą–Ĺ–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ā—Ā–ł–ľ–ł–∑–ľ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į, –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –≤—č—Ö–ĺ–ī–į –ł–∑ —á—É–ī–ĺ–≤–ł—Č–Ĺ—č—Ö —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł–Ļ, –≤ —ā—Ä–į–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –≤–ł—Ö—Ä—Ć –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ī—č–Ľ –≤—ā—Ź–Ĺ—É—ā –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ļ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –ł –≤–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ľ alter ego –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –§–Ķ—Ä–ī–ł–Ĺ–į–Ĺ–ī –Ď–į—Ä–Ĺ–į–Ī—é. –í–Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ –Ď–į—Ä–Ĺ–į–Ī—é – –Ĺ–ł—Č–ł–Ļ —Ā—ā—É–ī–Ķ–Ĺ—ā, –∑–į—ā–Ķ–ľ – —Ä—Ź–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā –ļ—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–Ľ–ł—ā–Ĺ–ĺ–Ļ 1-–ĺ–Ļ –ú–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ – —Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ć –ļ–ĺ–Ľ–ĺ–Ĺ–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–ļ—Ā–Ņ–Ľ—É–į—ā–į—Ü–ł–ł –≤ –ź—Ą—Ä–ł–ļ–Ķ, –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ – —É–≥–Ĺ–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł–Ļ –Ĺ–į –į–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –∑–į–≤–ĺ–ī–Ķ –§–ĺ—Ä–ī–į, –ł –≤ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–ĺ–≤ – «–≤—Ä–į—á –ī–Ľ—Ź –Ī–Ķ–ī–Ĺ—č—Ö» –Ĺ–į –Ĺ–ł—Č–Ķ–Ļ –Ņ–į—Ä–ł–∂—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–ļ—Ä–į–ł–Ĺ–Ķ. –Ę–į–ļ–ł–ľ –∂–Ķ –≤–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ľ –Ī—č–Ľ –Ņ—É—ā—Ć –ł —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź.

–†–į–ī–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ā–Ķ—Ö –ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –ú–į–ļ—Ā–ł–ľ –ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ł–Ļ. –í—č—Ā—ā—É–Ņ–į—Ź –≤ 1934 –≥. –Ĺ–į 1-–ĺ–ľ —Ā—ä–Ķ–∑–ī–Ķ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –ļ—É–ī–į, —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł–Ĺ—ā–Ķ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–Ľ–ł—ā—č, –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—ą–Ķ–Ĺ—č –≤—č–ī–į—é—Č–ł–Ķ—Ā—Ź —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—č –õ—É–ł –ź—Ä–į–≥–ĺ–Ĺ –ł –ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ –ú–į–Ľ—Ć—Ä–ĺ, –ł –≥–ī–Ķ –≤–ĺ–ļ—Ä—É–≥ «–ü—É—ā–Ķ—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ł—Ź...» —Ä–į–∑–≥–ĺ—Ä–Ķ–Ľ–į—Ā—Ć –∂–į—Ä–ļ–į—Ź –ī–ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā–ł—Ź, –ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ł–Ļ –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ: «–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ó–į–Ņ–į–ī–į –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ —Ā–≤–ĺ—é —ā–Ķ–Ĺ—Ć, —ć–ľ–ł–≥—Ä–ł—Ä—É—Ź –ł–∑ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤ –Ĺ–ł–≥–ł–Ľ–ł–∑–ľ –ĺ—ā—á–į—Ź–Ĺ–ł—Ź, –ļ–į–ļ —ć—ā–ĺ —Ź–≤—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ł–∑ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –õ—É–ł –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į "–ü—É—ā–Ķ—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ł–Ķ –Ĺ–į –ļ—Ä–į–Ļ –Ĺ–ĺ—á–ł"; –Ď–į—Ä–ī–į–ľ—é, –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ļ —ć—ā–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł, –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ—É, –Ņ—Ä–Ķ–∑–ł—Ä–į–Ķ—ā –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ, –ľ–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—é –∑–ĺ–≤–Ķ—ā "—Ā—É–ļ–ĺ–Ļ", –Ľ—é–Ī–ĺ–≤–Ĺ–ł—Ü – "—Ā—ā–Ķ—Ä–≤–į–ľ–ł", —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ–ī—É—ą–Ķ–Ĺ –ļ–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ –Ņ—Ä–Ķ—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ –ł, –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ—Ź –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ł—Ö –ī–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö "–Ņ—Ä–ł–ľ–ļ–Ĺ—É—ā—Ć" –ļ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į—Ä–ł–į—ā—É, –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–∑—Ä–Ķ–Ľ –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł—Ź —Ą–į—ą–ł–∑–ľ–į».

«–Ď—É—Ä–Ķ–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł» –ł –į–≤—ā–ĺ—Ä –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ—É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ –≤—č—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ĺ–ł—Ź «–ß–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ – —ć—ā–ĺ –∑–≤—É—á–ł—ā –≥–ĺ—Ä–ī–ĺ», –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ, –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź —Ā–į–ľ—č–ľ –Ņ—Ä–ĺ–∑–ĺ—Ä–Ľ–ł–≤—č–ľ: –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ł–ľ–ł –≥–ĺ–ī–į–ľ–ł —Ā–Ņ—É—Ā—ā—Ź –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ-—Ą–į—ą–ł—Ā—ā—Ā–ļ—É—é –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—é, –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–≤ —Ā–Ķ—Ä–ł—é —Ā–ļ–į–Ĺ–ī–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö, –ĺ—ā–ļ—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –į–Ĺ—ā–ł—Ā–Ķ–ľ–ł—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ł –ī–ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź –≤ –Ĺ–ł—Ö –ī–ĺ –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł «–ł—Ā—ā—Ä–Ķ–Ī–Ľ—Ź—ā—Ć –Ķ–≤—Ä–Ķ–Ķ–≤ –ļ–į–ļ —Ä–į—Ā—É». –Ě–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į, –≤ 1934 –≥–ĺ–ī—É, –ī–ĺ —ā–į–ļ–ł—Ö —á—É–ī–ĺ–≤–ł—Č–Ĺ—č—Ö –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ī–Ķ–Ľ–ĺ –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ –ī–ĺ—ą–Ľ–ĺ.

–ü–ĺ–Ķ–∑–ī–ļ–į –≤ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī

–ě —Ā—É–ī—Ć–Ī–Ķ –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –≤ –°–°–°–† –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į—ā—Ć –≤ –∑–į–ľ–Ķ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —ā—Ä–ł–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –Ī–ł–ĺ–≥—Ä–į—Ą–į –ł –į–ī–≤–ĺ–ļ–į—ā–į –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –§—Ä–į–Ĺ—Ā—É–į –Ė–ł–Ī–ĺ. –ė–∑–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ —ā—Ä–Ķ—Ö –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź—Ö —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –ł –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ—č—Ö —ā–ł—Ä–į–∂–į—Ö (–≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ł –Ĺ–į —É–ļ—Ä–į–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ!), –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ —Ä–Ķ—ą–į–Ķ—ā –Ņ–ĺ—Ā–Ķ—ā–ł—ā—Ć –°–°–°–† –≤ —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä–Ķ 1936 –≥–ĺ–ī–į, —Ä–į—Ā—Ā—á–ł—ā—č–≤–į—Ź –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ł—á–ł—ā–į—é—Č–ł—Ö—Ā—Ź –Ķ–ľ—É –≥–ĺ–Ĺ–ĺ—Ä–į—Ä–ĺ–≤ –ł, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ –∂–Ķ, –Ĺ–į —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ.

–í–Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–ľ, –≤ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā –ź—Ä–į–≥–ĺ–Ĺ–į —Ā –Ķ–≥–ĺ —Ā—É–Ņ—Ä—É–≥–ĺ–Ļ –Ę—Ä–ł–ĺ–Ľ–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ –Ĺ–Ķ –Ī–Ķ–∑ —É—á–į—Ā—ā–ł—Ź —Ā–Ķ—Ā—ā—Ä—č –≠–Ľ—Ć–∑—č, –≤–Ľ–ł—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –õ–ł–Ľ–ł –Ď—Ä–ł–ļ, –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—č–ľ —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑–į–ľ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑—É—é—ā —Ä–ĺ—Ā–ļ–ĺ—ą–Ĺ—č–Ļ –Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ, –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –Ņ—Ä–ł–Ī—č–≤–į–Ķ—ā –≤ «–ļ–ĺ–Ľ—č–Ī–Ķ–Ľ—Ć —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł» – –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī —Ä—Ź–ī–ĺ–≤—č–ľ –ł–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ —ā—É—Ä–ł—Ā—ā–ĺ–ľ. –Ě–Ķ—É—Ä—Ź–ī–ł—Ü—č —Ā —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –≤ –≥–ĺ—Ā—ā–ł–Ĺ–ł—Ü–Ķ «–ē–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–į—Ź» (–Ķ–≥–ĺ –≤–Ķ—Č–ł –Ī–Ķ–∑ —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—É –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ł –≤ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä), —Ā –≤—č–Ņ–Ľ–į—ā–ĺ–Ļ –≥–ĺ–Ĺ–ĺ—Ä–į—Ä–į (–≤—č—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ä—É–Ī–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–Ķ–∂–į—ā –ĺ–Ī–ľ–Ķ–Ĺ—É), —Ā –į–≤—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ–ł–ľ–ł –Ņ—Ä–į–≤–į–ľ–ł (–°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –Ī—č–Ľ –ł–∑—É–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ, —É–∑–Ĺ–į–≤, —á—ā–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –ł–∑–ī–į–Ĺ —Ā –ļ—É–Ņ—é—Ä–į–ľ–ł, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī–Ķ—ā –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ –ļ —Ä–į–∑—Ä—č–≤—É –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —Ā —Ā—É–Ņ—Ä—É–∂–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä–ĺ–Ļ –ź—Ä–į–≥–ĺ–Ĺ-–Ę—Ä–ł–ĺ–Ľ–Ķ), –ł, —Ā–į–ľ–ĺ–Ķ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ķ – –ĺ—ā—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ł–Ķ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–į –ļ –Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤—É – –≤—č–∑—č–≤–į–Ľ–ł —É –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ī–ĺ—Ā–į–ī—É, –į –∑–į—ā–Ķ–ľ –ł —Ä–į–∑–ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ.

–ē–≥–ĺ –≤–ł–∑–ł—ā –ļ –ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä—É –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ–į—ā—Ä–į –ĺ–Ņ–Ķ—Ä—č –ł –Ī–į–Ľ–Ķ—ā–į –ł–ľ. –ö–ł—Ä–ĺ–≤–į —Ā —Ü–Ķ–Ľ—Ć—é –Ņ—Ä–ĺ–ī–į—ā—Ć –Ņ—Ä–į–≤–į –Ĺ–į –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –ł–ľ –Ľ–ł–Ī—Ä–Ķ—ā—ā–ĺ –ļ –Ī–į–Ľ–Ķ—ā—É «–†–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ą–Ķ–ł» –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į–Ņ—Ä–į—Ā–Ĺ—č–ľ. –ě—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤—Ā–Ķ–ĺ–Ī—Č–ł–ľ —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ–ī—É—ą–ł–Ķ–ľ –ł –ĺ—Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–≤ —Ā–≤–ĺ—é –Ĺ–Ķ–Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≠—Ä–ľ–ł—ā–į–∂–į –ł –¶–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ķ–Ľ–į, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ —Ä–į—Ā—ā—Ä–ĺ–≥–į–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ, –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ –∑–į–Ņ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—É—é –Ņ–ĺ–Ķ–∑–ī–ļ—É –ł–∑ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–į –≤ –ú–ĺ—Ā–ļ–≤—É –ł —Ā–Ņ–Ķ—ą–Ĺ–ĺ –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—ā–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ —Ä–ĺ–ī–Ĺ—É—é –§—Ä–į–Ĺ—Ü–ł—é, –≥–ī–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ–ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ—Č–į–ī–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ –ł —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł—é –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–į–ľ—Ą–Ľ–Ķ—ā «Mea culpa» («–ú–ĺ—Ź –≤–ł–Ĺ–į»). –í –Ĺ–Ķ–ľ –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∂–į–Ľ–Ķ–Ľ —Ā–Ľ–ĺ–≤ –ī–Ľ—Ź —É–Ĺ–ł—á–ł–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ –≤ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ –°–ĺ–≤–Ķ—ā–ĺ–≤. –ě—ā–Ĺ—č–Ĺ–Ķ —Ā –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ–Ķ—á—ā–ĺ–Ļ –ĺ–Ĺ —Ä–į—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–į–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į! –Ě–ĺ –ł –≤ –°–°–°–† –ĺ —ā–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī—É–ī—É—ā, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā–į–Ĺ—É—ā –ł–ľ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź, –į –Ķ–≥–ĺ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ –∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł—é —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ «Mort √† cr√©dit» (1936 –≥.) –Ī—É–ī–Ķ—ā –ł–∑–ī–į–Ĺ –Ĺ–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ («–°–ľ–Ķ—Ä—ā—Ć –≤ –ļ—Ä–Ķ–ī–ł—ā» –≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–Ķ –í. –ö–ĺ–Ĺ–ī—Ä–į—ā–ĺ–≤–ł—á–į) –Ľ–ł—ą—Ć —Ā–Ņ—É—Ā—ā—Ź 58 –Ľ–Ķ—ā, –ł —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł—ā—Ā—Ź —ć—ā–ĺ —É–∂–Ķ –≤ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł.

–ě—Ā–Ľ–Ķ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤–ł—Ā—ā—Ć—é

–í 1937-1938 –≥–≥. –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā –ĺ–ī–ł–Ĺ –∑–į –ī—Ä—É–≥–ł–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź «Bagatelles pour un massacre» («–Ď–Ķ–∑–ī–Ķ–Ľ–ł—Ü—č –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–į»), «L’√Čcole des cadavres» («–®–ļ–ĺ–Ľ–į —ā—Ä—É–Ņ–ĺ–≤»), –≤ 1941 –≥. – «Les beaux draps» («–í –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī—Ä—Ź–≥–Ķ»), –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—č–Ķ –ĺ–≥–ĺ–Ľ—ā–Ķ–Ľ–ĺ–≥–ĺ –į–Ĺ—ā–ł—Ā–Ķ–ľ–ł—ā–ł–∑–ľ–į –ł –ł—Ā—ā–Ķ—Ä–ł—á–Ĺ—č—Ö –∑–į–ļ–Ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ –ĺ –∂–ł–ī–ĺ-–ľ–į—Ā–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –∑–į–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–Ķ. –ü—Ä–ł –ł—Ö —á—ā–Ķ–Ĺ–ł–ł –≤ –∂–ł–Ľ–į—Ö —Ā—ā–ĺ–Ĺ–Ķ—ā –ļ—Ä–ĺ–≤—Ć. –Ē–į –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ –Ľ–ł —É–ľ–Ķ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć? –ė —Ö–ĺ—ā—Ź –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ—É—é –ĺ–ļ–ļ—É–Ņ–į—Ü–ł—é –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ, –ļ–į–ļ –Ī—É–ī—ā–ĺ –Ī—č –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ–ī—É—ą–Ĺ–ĺ, –Ķ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤–ł—Ā—ā–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź, –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤ —ć—ā–ł—Ö –Ņ–į–ľ—Ą–Ľ–Ķ—ā–į—Ö, –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–ł–Ľ–į –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź–ľ —Ą–į—ą–ł—Ā—ā–ĺ–≤, –Ĺ–ĺ –ł –ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ī—č–≤–į–Ľ–į –ł—Ö.

–Ē–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī—č –ī–ł—Ā–ļ—É—ā–ł—Ä—É—é—ā –ĺ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–į—Ö —Ź—Ä–ĺ–≥–ĺ –į–Ĺ—ā–ł—Ā–Ķ–ľ–ł—ā–ł–∑–ľ–į –ł –ļ—Ā–Ķ–Ĺ–ĺ—Ą–ĺ–Ī–ł–ł, –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤ –Ņ–į–ľ—Ą–Ľ–Ķ—ā–į—Ö –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į: –Ī—č–Ľ–ĺ –Ľ–ł —ć—ā–ĺ –ī—É—ą–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—Ć—é, —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–ĺ–ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–∂–ł—ā—č—Ö –ĺ–Ī–ł–ī –Ĺ–į –≤—Ā–Ķ—Ö —ā–Ķ—Ö, –ļ—ā–ĺ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ĺ–Ķ–ī–ĺ–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–Ľ –Ķ–≥–ĺ —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā (–ĺ–Ĺ —ā–į–ļ –ł –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł –ď–ĺ–Ĺ–ļ—É—Ä), –ł–Ľ–ł –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤–ł—Ā—ā—Ć —Ä–į–Ĺ–Ĺ–ł–ľ–ł –ī–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–ľ–ł –ļ–ĺ–ľ–Ņ–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–ľ–ł? –ź –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć, –≤–ł–Ĺ–ĺ–Ļ –≤—Ā–Ķ–ľ—É –Ī—č–Ľ–į –Ķ–≥–ĺ –≤–ĺ–∑–Ľ—é–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –ł –ľ—É–∑–į, –į–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –Ī–į–Ľ–Ķ—Ä–ł–Ĺ–į –≠–Ľ–ł–∑–į–Ī–Ķ—ā –ö—Ä–Ķ–Ļ–≥, —É—ą–Ķ–ī—ą–į—Ź –ĺ—ā –≤–Ķ—á–Ĺ–ĺ –Ĺ—É–∂–ī–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ—Ā—Ź –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ –Ī–ĺ–≥–į—ā–ĺ–ľ—É —ā–ĺ—Ä–≥–ĺ–≤—Ü—É –Ĺ–Ķ–ī–≤–ł–∂–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –Ď–Ķ–Ĺ—É –Ę—ć–Ĺ–ļ–Ľ—É? –ö–į–ļ –Ī—č —ā–ĺ –Ĺ–ł –Ī—č–Ľ–ĺ, –≤—Ā–Ķ —Ā—Ö–ĺ–ī—Ź—ā—Ā—Ź –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ: —á—É–ī–ĺ–≤–ł—Č–Ĺ—č–Ķ –ī–Ķ–ļ–Ľ–į—Ä–į—Ü–ł–ł –į–≤—ā–ĺ—Ä–į –į–Ĺ—ā–ł—Ā–Ķ–ľ–ł—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–į–ľ—Ą–Ľ–Ķ—ā–ĺ–≤ –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ—é—ā –ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ī–į–Ĺ–ł–Ļ.

–Ē–≤—É–ľ—Ź –Ĺ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł —Ā–Ņ—É—Ā—ā—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –ļ–į–ļ —Ā–ĺ—é–∑–Ĺ—č–Ķ –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ–į –≤—č—Ā–į–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –Ě–ĺ—Ä–ľ–į–Ĺ–ī–ł–ł 6 –į–≤–≥—É—Ā—ā–į 1944 –≥., –≤—Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑ –Ĺ–į–Ņ—É–≥–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ĺ–ľ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –ł –≥—Ä—Ź–ī—É—Č–ł–ľ–ł —á–ł—Ā—ā–ļ–į–ľ–ł (—Ä–į—Ā–Ņ—Ä–į–≤–į –∑–į –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–į–Ī–ĺ—Ä–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–ł–∑–ľ –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–Ķ–ľ–ł–Ĺ—É–Ķ–ľ–ĺ–Ļ) –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –∂–Ķ–Ĺ–ĺ–Ļ, –Ī–į–Ľ–Ķ—Ä–ł–Ĺ–ĺ–Ļ –õ—é—Ā–Ķ—ā—ā –Ē–Ķ—ā—É—ą —Ā–Ņ–į—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ—ā –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–ĺ–∑–ľ–Ķ–∑–ī–ł—Ź, —Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –Ĺ–į –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —É–ļ—Ä—č–≤—ą–ł—Ā—Ć –≤ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–ľ –Ď–į–ī–Ķ–Ĺ-–Ď–į–ī–Ķ–Ĺ–Ķ, –∑–į—ā–Ķ–ľ –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –í–ł—ą–ł –≤ – –≥. –ó–ł–≥–ľ–į—Ä–Ķ–Ĺ–≥–Ķ–Ĺ–Ķ (–ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ –≤ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ «Du ch√Ęteau l’autre» («–ė–∑ –∑–į–ľ–ļ–į –≤ –∑–į–ľ–ĺ–ļ»), –ł –Ĺ–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü – –≤ –Ē–į–Ĺ–ł–ł, –≥–ī–Ķ, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–į—é—ā –≤ —ā—é—Ä—Ć–ľ—É.

–í—č–Ļ–ī—Ź –ł–∑ –∑–į—ā–ĺ—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ł–≤—ą–ł—Ā—Ć –≤ –∑–į—Ö–ĺ–Ľ—É—Ā—ā–Ĺ–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—ą–ļ–Ķ –ö–Ľ–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–≤–į—Ä–ī –Ĺ–į –Ī–Ķ—Ä–Ķ–≥—É –Ď–į–Ľ—ā–ł–ļ–ł, —Ā—É–Ņ—Ä—É–∂–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–į—Ä–į –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –ł—Ö –ļ–ĺ—ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –Ď–Ķ–Ī–Ķ—Ä –∂–ł–≤–Ķ—ā –∑–į—ā–≤–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł (–ī–į—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł –ĺ—ā–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć —ć–ļ—Ā—ā—Ä–į–ī–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ—É), —Ā—ā—Ä–į–ī–į–Ķ—ā –ĺ—ā –ĺ—ā—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ł—Ź —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–Ĺ—č—Ö —É–ī–ĺ–Ī—Ā—ā–≤, –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –ł –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł–ļ–į—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –í 1951 –≥. –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –Ņ–ĺ –į–ľ–Ĺ–ł—Ā—ā–ł–ł –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤–ĺ –§—Ä–į–Ĺ—Ü–ł—é, –≥–ī–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–≤–Ķ—ā –Ķ—Č–Ķ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā—Ć –Ľ–Ķ—ā –ł —Ā–ļ–ĺ–Ĺ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –≥. –ú–Ķ–ī–ĺ–Ĺ–Ķ. –í –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ķ –≥–ĺ–ī—č –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ļ –Ĺ–Ķ–ľ—É –Ņ–ĺ—ā—Ź–Ĺ–Ķ—ā—Ā—Ź –≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ü–į –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–≤, –∂–Ķ–Ľ–į—é—Č–ł—Ö –≤–∑—Ź—ā—Ć –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–≤—Ć—é –ł –∑–į—Ā–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ĺ–į –Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ļ—É. –£—ā–ĺ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ —Ā—ā–į—Ä–į–Ľ—Ā—Ź —É–Ļ—ā–ł –ĺ—ā –ĺ—Ā—ā—Ä—č—Ö –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–≤ –ł –ĺ—ā–≤–Ķ—Ä–≥–į–Ľ –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ —Ā –Ĺ–Ķ–ľ—Ü–į–ľ–ł.

–í–ĺ–Ļ–Ĺ–į –≤–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤ –ľ–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–∑–≥

–Ě–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –ł –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź —Ä—É–ļ–ĺ–Ņ–ł—Ā—Ć «–í–ĺ–Ļ–Ĺ—č», –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź –ĺ—ā –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –Ľ–ł—Ü–į –≤ 1933-34 –≥–ĺ–ī–į—Ö, –ļ–į–ļ –Ī—É–ī—ā–ĺ –Ī—č –Ĺ–Ķ –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–Ķ–Ĺ–į, –Ĺ–Ķ –∑–į–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–į: –≥–ī–Ķ-—ā–ĺ –∑–ł—Ź—é—ā –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ķ–Ľ—č, –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ĺ—ā—Ā—É—ā—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā—É–į—Ü–ł—Ź –ł –ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į –į–Ī–∑–į—Ü—č. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ĺ–Ķ —É—Ā–Ņ–Ķ–Ľ –Ķ–Ķ –ī–ĺ—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć, –ļ–į–ļ –Ī—č –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–≤ –Ĺ–į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ. –í —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł—ā –Ĺ–į –į–≤—ā–ĺ–Ī–ł–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ —Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ. –ď–Ķ—Ä–ĺ—Ź –∑–ĺ–≤—É—ā –§–Ķ—Ä–ī–ł–Ĺ–į–Ĺ–ī, –ł –ĺ–Ĺ, –ļ–į–ļ –ł —Ā–į–ľ –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ, —Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ –≤ –Ņ—Ä–į–≤—É—é —Ä—É–ļ—É –ł –ļ–ĺ–Ĺ—ā—É–∂–Ķ–Ĺ –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ—Ź—Ö –§–Ľ–į–Ĺ–ī—Ä–ł–ł –≤ —Ö–ĺ–ī–Ķ –Ī–ĺ–Ķ–≤ –ü–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č." «–ö–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, —Ź –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ–∂–į–Ľ —ā–į–ľ —á–į—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ –ł –≤ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č—É—é –Ĺ–ĺ—á—Ć. –ú–ĺ–Ķ —É—Ö–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ā–ĺ—Ö–Ľ–ĺ –ļ –∑–į–Ņ–Ķ–ļ—ą–Ķ–Ļ—Ā—Ź –ĺ—ā –ļ—Ä–ĺ–≤–ł –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ, –ł —Ä–ĺ—ā —ā–ĺ–∂–Ķ. –í –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–Ķ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ –Ĺ–Ķ–≤—č–Ĺ–ĺ—Ā–ł–ľ—č–Ļ –≥—Ä–ĺ—Ö–ĺ—ā. –ė —Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ņ–į–Ľ –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–Ķ–≥–ĺ, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ –≤–ī—Ä—É–≥ –Ī—Ä—č–∑–Ĺ—É–Ľ–ĺ —Ā –Ĺ–Ķ–Ī–į –ł –Ņ–ĺ—ā–Ķ–ļ–Ľ–ł –Ņ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā—Ä—É–ł –≤–ĺ–ī—č. –ė –Ņ–ĺ–ī —ć—ā–ł–ľ –ī–ĺ–∂–ī–Ķ–ľ —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–į–Ľ—Ź–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ĺ—ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–Ķ–≤—ą–Ķ–Ķ —ā–Ķ–Ľ–ĺ –ö–Ķ—Ä—Ā—É–∑–ĺ–Ĺ–į».

–ö–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –Ī—Ä–ł—ā–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā –ĺ—ā—ā–į—Č–ł–Ľ –§–Ķ—Ä–ī–ł–Ĺ–į–Ĺ–ī–į –≤ –≥–ĺ—Ā–Ņ–ł—ā–į–Ľ—Ć, —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ 20 –ļ–ł–Ľ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–į—Ö –ĺ—ā –Ľ–ł–Ĺ–ł–ł —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–į. –í —ć—ā–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ā–Ņ–ł—ā–į–Ľ–Ķ –ł —Ä–į–∑–≤–ĺ—Ä–į—á–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–Ķ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł–Ķ «–í–ĺ–Ļ–Ĺ—č»: –§–Ķ—Ä–ī–ł–Ĺ–į–Ĺ–ī –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ł—ā—Ā—Ź —Ā –ī—Ä—É–≥–ł–ľ–ł —Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ—č–ľ–ł –ł –Ņ–į–Ľ–į—ā–Ĺ—č–ľ–ł –ľ–Ķ–ī—Ā–Ķ—Ā—ā—Ä–į–ľ–ł. –ú–Ķ–∂–ī—É –ľ—É–∂—á–ł–Ĺ–į–ľ–ł –ł –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į–ľ–ł –∑–į–≤—Ź–∑—č–≤–į—é—ā—Ā—Ź –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ, –į –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ł—Ö —ā–į–ļ–ĺ–≤—č–ľ–ł –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–ĺ–≤–Ķ—ą—Ć...

–®—É–ľ –≤ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–Ķ –Ņ—Ä–Ķ—Ā–Ľ–Ķ–ī—É–Ķ—ā –§–Ķ—Ä–ī–ł–Ĺ–į–Ĺ–ī–į, –ł –ĺ–Ĺ –ī–Ķ–Ľ–į–Ķ—ā –≤—č–≤–ĺ–ī: «–Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —É–∂–Ķ —Ź—Ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –ľ–Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā—Ć—Ā—Ź –ļ –Ĺ–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł, —ā–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –∂–ł–≤—É—ā –≤—Ā–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ. –Ě–ĺ —ć—ā–ł –Ņ—Ä–ł–ī—É—Ä–ļ–ł —É–Ī–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ—č, —á—ā–ĺ —Ā–ĺ–Ĺ –ł –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ – —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ—á—ā–ĺ –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ. –ź —Ź –Ī—č –ĺ—ā–ī–į–Ľ –ĺ–Ī–Ķ —Ā–≤–ĺ–ł —Ā—ā—É–Ņ–Ĺ–ł, –≥–ĺ—Ä–ł –ĺ–Ĺ–ł —Ā–ł–Ĺ–ł–ľ –Ņ–Ľ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–ľ, –Ľ–ł—ą—Ć –Ī—č –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į –ľ–ĺ—Ź –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–į –≤ –Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ĺ–ļ».

–í–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É –Ĺ–ł–≥–ł–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ—É –≤–ĺ—Ā–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł—é –∂–ł–∑–Ĺ–ł, –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ļ –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –Ĺ–Ķ —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö. –ď–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź –ĺ–Ī –ĺ–ļ—Ä—É–∂–į—é—Č–ł—Ö, –ļ–ĺ—Ā—ā–Ķ—Ä–ł—ā –≤—Ā–Ķ –Ĺ–į —Ā–≤–Ķ—ā–Ķ, –Ņ—Ä–ĺ–ļ–Ľ–ł–Ĺ–į–Ķ—ā —Ā–≤–ĺ–Ķ –Ī–Ķ—Ā—Ā–ł–Ľ–ł–Ķ, –ĺ–Ī–ł–ī—É, –Ī–ĺ–Ľ—Ć. –§—Ä–į–Ĺ–ļ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ–į—Ź –Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–į –Ķ–ī–ł–Ĺ–ĺ–ī—É—ą–Ĺ–į: –ĺ—ā–ļ—Ä—č–Ľ—Ā—Ź –Ķ—Č–Ķ –ĺ–ī–ł–Ĺ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ —ą–Ķ–ī–Ķ–≤—Ä, –į —Ź–∑—č–ļ –°–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į – –∂–ł–≤–ĺ–Ļ, –ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ļ, –∑–į—á–į—Ā—ā—É—é –Ņ–ĺ-–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –≥—Ä—É–Ī—č–Ļ, –ł –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –≤ –≤—č—Ā—ą–Ķ–ľ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ–Ķ – –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ – –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ķ—ā —Ā—ā—Ä–į–ī–į—é—Č—É—é –ī—É—ą—É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į, –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ł–ľ—É—é —Ā —É–∂–į—Ā–ĺ–ľ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č. –Ě—É–∂–Ĺ–ĺ –Ľ–ł –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ—Ź—ā—Ć, —á—ā–ĺ —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –ł–ľ —á–ł—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–į–ľ–ł –Ņ–ĺ-–ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ľ—É?

* * *

...«–ė–ī–ł —Ā—é–ī–į, –§–Ķ—Ä–ī–ł–Ĺ–į–Ĺ–ī, – –∑–≤–į–Ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ď–Ķ–Ī–Ķ—Ä,– —ā—č —á—ā–ĺ-—ā–ĺ —É –Ĺ–į—Ā —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –Ī–Ľ–Ķ–ī–Ĺ—č–Ļ. –Ē–į–≤–į–Ļ! –ü–ĺ–Ļ–ī–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ—ą–≤—č—Ä–Ĺ–Ķ–ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ –Ī–Ķ—Ä–Ķ–≥—É –≤–ī–ĺ–Ľ—Ć —Ä–Ķ–ļ–ł, –≥–Ľ—Ź–ī–ł—ą—Ć, —ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≥—á–į–Ķ—ā. –ė –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ –ľ—č –ī–ĺ—Ö—Ä–į–ľ—č–≤–į–Ľ–ł –ī–ĺ –Ĺ–Ķ–Ķ. –Ē–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ –≤ –Ĺ–Ķ–Ī–Ķ —Ä–į–∑—Ä—č–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–Ĺ–į—Ä—Ź–ī—č. –ź –∑–į —ā–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ł–Ĺ—č–ľ–ł —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ–į–ľ–ł —É–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–≤–Ķ—á–ł–≤–į–Ľ–į –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–ł–≤—ą–į—Ź –≤–Ķ—Ā–Ĺ–į».

–ź–≤—ā–ĺ—Ä: –õ—é–ī–ľ–ł–Ľ–į –ü–†–£–Ė–ź–Ě–°–ö–ź–Į

17°C –ú–ĺ–Ĺ—Ä–Ķ–į–Ľ—Ć

17°C –ú–ĺ–Ĺ—Ä–Ķ–į–Ľ—Ć